小学生アレッ子の母・カオリです。子育てやアレルギーをきっかけに、健康についてを考え始めた…なんてことはありませんか?生きること、子どもを育てることには元気が必要。体調が悪いと予定のすべてが崩れ、ことごとくしんどい。私もそんな経験を何度もしました。そんな状態を救ってくれたものの一つが「咀嚼(そしゃく)」でした。今回は、とても身近で大切な健康法「噛むこと」についてお話します。

噛むことなんて二の次な生活

私は食べる時に、全然噛みません。周囲に「飲んでるの?」と聞かれたことがあるほどです(笑)きっかけは学生時代に行った歯列矯正。あの典型的な、歯の表面にワイヤーが見えるやつです。あれって本当に色々と苦痛なんですよね。その中でもしんどかったのが、食べ物が挟まること。毎食後の歯磨きは絶対でした。(歯ブラシすら挟まる!)それが原因で噛まずに、極力ものを詰まらせないようにしていました。

数年もそういう食べ方(飲み方・笑)をしてると、すっかりそれが定着してしまいました。そこに追い打ちをかけたのが子育てです。ご存じのとおり、子育てって時間がないですよね。予定の段階でいっぱいいっぱいなのに、横から予定外のものが入ってくるし、そういうものに限って最優先事項だったりして…あぁ、てんてこまい。早食いの始まりです。噛まないわ、早いわ、の食事です。

解決できない胃痛の始まり

数年前に突然、胃痛に襲われました。最初は、なんとなく痛いような…くらいだったのですが、数時間もしないうちに胃がドクドクと波打つような違和感になりました。今まで味わったことのないような重苦しい痛みになり、食べ物が摂取できないどころか、水を飲むことすら辛い。徐々にマシにはなっていきましたが、それでもまともに食べられるようになるまで3日かかりました。もちろん病院に行きました。胃カメラもしました。診断結果は「異常なし」。なんでやねーん。

「病気じゃなかった」という気持ちで、最初は甘く見ていました。半年後くらいに全く同じことが起きました。いつも突然なのです。前兆がなく始まる痛みなので、予測できません。「いつ起こるかわからない」という不安が生まれました。出先で起こることもあり、生きにくくなった。異常なしと言われた以上、治す術もなし。一生付き合わなければいけないかもしれない、という恐怖に襲われました。

噛むこととの出会い。まさかの50回!

そんな中でまいてぃ(@mighty.harukastagram)に出会いました。ヴィーガンで健康な暮らしを実行されている彼の指導する、ダイエットモニターに選ばれたのです。名目は「ダイエット」でしたが、内容はそれだけではありません。「健康的な生活を目指す」が基盤のまいてぃの手引き。その中に「よく噛むこと」がありました。なんと50回推奨!思わず「30回じゃないの?!」と聞き返しましたが、まいてぃは「50回です」とお答えになりました(笑)そこから私の噛む新生活がスタートしました。

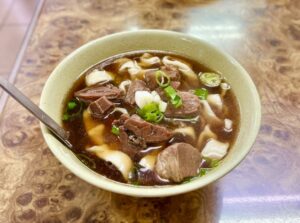

噛むことの利点のひとつは「消化しやすくなる(胃に優しい)」。咀嚼によって食べ物が細かくなることで、胃腸での消化を助けてくれます。もうひとつは「タンパク質の消化吸収率を高める」。咀嚼によってタンパク質は細かく砕かれ、やがてペプチドやアミノ酸に分解され吸収されるそうです。よく噛まないと胃痛も招くし、栄養も吸収できないということだったのです。「よく噛んでねー」と大人たちがよく言いますが、あれは間違いではなかった!

良いことずくめならやるしかない

よく噛むようになったので、食事に時間をかけるようになり、子どもとのお喋りタイムが増えました。一日の振り返りをしっかり聞けて、今では欠かせない時間です。噛むことでしっかり味わうようにもなりました。いつもの普通の御飯でも、今までよりも美味しく感じるから不思議。雑穀米の味わいの深さに、今更ながら感動しました。胃痛はどうなったかって?もちろん噛むようになってからは、一度も起こっていません。

もう噛まない生き方はしない

こんなに簡単にすぐに始められることで、健康への近道があるだなんて思いもしませんでした。というか知っていたのに舐めていたのという現実もありますが(笑)身体の好調がラクすぎて、もう止められません。「よく噛む」そんな当たり前を見直せば、毎日がもっと楽しくなるのではないでしょうか。超簡単な健康法、おすすめします。

※個人的経験・見解です。必ず各々でご確認の上で進めてください。かおりカオリkaori